沉水香的气味幽幽地钻入鼻腔,是她用了五十年的味道,熟悉得如同自己的呼吸。

沈无忧的意识从一片混沌的黑暗中挣扎着浮起,眼皮重若千斤。她记得那场席卷了整个皇城的大火,记得不肖子孙们在她病榻前的虚伪哭嚎,记得那一口气没上来,最终沉入无边寂静的解脱。

大周王朝,在她手中兴盛,又在她眼皮子底下,由她亲手扶持起来的子孙们败了个干净。她死时,是建安三十五年的冬天,国都陷落,烽烟四起,九十五岁的她,成了末代太皇太后,一个天大的笑话。

可现在,这沉水香的味道为何如此醇厚?宫中用度,在她生命的最后十年,早已削减到连一方上好的香料都难以为继。

她猛地睁开了眼。

映入眼帘的,是慈宁宫内殿那顶熟悉的、绣着百鸟朝凤的明黄色帐顶。金线在烛光下熠熠生辉,流光溢彩,没有丝毫陈旧之色。

她的心,骤然狂跳起来。

一只手颤巍巍地从锦被中伸出,那不是一双枯槁如树皮、布满寿斑的手,而是一只虽然有了年岁的痕迹,却依旧保养得宜、肌肤丰润的手。

她撑着身子坐起,动作间,只觉得筋骨虽有些僵硬,却蕴含着一股久违的力量。

“娘娘,您醒了?”一个带着关切的声音响起。

沈无忧循声望去,一个穿着青色宫装、面容温婉的女子快步走了过来,手中还端着一碗参茶。

是苏心。

沈无忧的瞳孔猛地一缩。苏心,她最忠心的大宫女,在建安二十八年,为保护她被叛军乱刀砍死,尸骨无存。可眼前的苏心,分明只有三十许的模样,眉眼间满是安定与从容。

“苏心……”沈无忧的声音嘶哑干涩,带着一丝自己都未曾察觉的颤抖。

“奴婢在。”苏心将参茶放在床边的小几上,伸手来扶她,“娘娘可是魇着了?方才睡得似乎很不安稳。”

沈无忧没有回答,她的目光扫过整个寝殿。殿角的多宝阁上,摆着那尊前朝的青玉麒麟,这东西在建安二十年被她那个不成器的曾孙皇帝拿去赏了奸臣,最后不知所踪。墙上挂着吴道子的《八十七神仙卷》,真迹,后来被逆贼付之一炬。

一切都太不真实了。

她深吸一口气,努力平复着胸中的惊涛骇浪,沉声问道:“今夕是何年?”

苏心微微一怔,随即笑道:“娘娘睡糊涂了?今日是您六十大寿的好日子,建安十五年,冬月初九。”

建安十五年!

沈无忧的脑中“嗡”的一声,仿佛有惊雷炸响。

她竟然回到了二十年前!回到了她六十大寿的这一天!

这一年,天下尚算太平,国库虽不算丰盈,却也未到亏空的地步。她最得意的孙儿,皇帝赵恒,刚刚亲政五年,还未被那群奸佞之臣彻底蒙蔽心智。那个后来权倾朝野,将整个大周搅得天翻地覆的内阁首辅严嵩,如今还只是个工于心计的礼部侍郎。一切,都还来得及!

滔天的狂喜与彻骨的悲凉同时涌上心头,让她几乎要落下泪来。她回来了,带着未来二十年的记忆,带着满腔的悔恨与不甘,回来了!

“娘娘,您怎么了?可是身子不适?”苏心见她神色变幻,又是激动又是悲戚,不由得担忧起来。

“无事。”沈无忧摆了摆手,声音已经恢复了平静,但那双历经沧桑的凤眸中,却燃起了足以焚尽一切的火焰,“哀家只是……做了个很长的梦。”

一个长达二十年的噩梦。

“传陈珪。”她淡淡地吩咐道。

陈珪,时任司礼监掌印太监,也是她一手提拔起来的心腹。在前世,此人忠心耿耿地跟了她十几年,却在最后最关键的时刻,为了荣华富贵,将她卖了个干净。

很快,一个身形微胖、面容白净的中年太监躬身走了进来,满脸堆笑地请安:“奴才陈珪,给太皇太后请安。娘娘万寿无疆。”

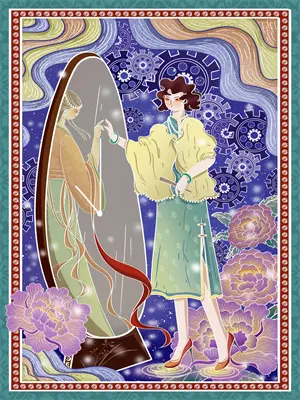

“起来吧。”沈无忧端坐在梳妆台前,由着苏心为她梳理满头银发,目光透过眼前的鎏金菱花镜,冷冷地打量着镜中的陈珪。

镜中的陈珪,一脸谦卑恭顺,眼中满是讨好。谁能想到,就是这样一张脸,日后会变得那般狰狞可怖。

陈珪被她看得心中发毛,不知为何,今日的太皇太后似乎与往日不同。那眼神,平静无波,却像是能穿透人的皮肉,直视心底最深处的阴暗。他不由得将腰弯得更低了些。

“今日寿宴,皇帝和皇后何时过来请安?”沈无忧的声音不带一丝情绪。

“回娘娘的话,陛下和娘娘巳时正便会过来,陪您用了早膳,再去前殿接受百官朝贺。”陈珪连忙回道。

沈无忧点了点头,不再言语。

气氛一时有些凝滞。陈珪心中惴惴,不知自己哪里做得不对,惹了主子不快。

就在他几乎要被这沉重的寂静压垮时,沈无忧终于再次开口,问的却是一件毫不相干的事:“北境防线,近来可有奏报?”

陈珪一愣,连忙答道:“回娘娘,兵部昨日有奏报,北境安稳,并无异动。倒是……倒是内阁的严侍郎,昨日上了一道折子,言说北境防线过长,兵力分散,尤其以西段的燕回关最为紧要,请求陛下下旨,从东段的虎牢关调拨三万精兵,协防燕回关,以固边防。”

来了!

沈无忧的指尖轻轻一颤,随即恢复如常。

就是这件事!她记得清清楚楚。建安十五年,她的六十大寿,严嵩借口协防,说动了皇帝赵恒,将镇守虎牢关的大将戚远山麾下的三万精兵调往燕回关。

表面上看,这是个稳妥至极的提议,固国安邦。可实际上,这却是严嵩一石三鸟的毒计!

其一,戚远山是朝中仅存的几个不与他同流合污的宿将,调走其麾下精锐,等于断其臂膀。其二,那三万精兵的粮草军饷,在调动途中被他的人层层克扣,吞没大半,肥了他自己的腰包。其三,也是最致命的,他早已与北境的鞑靼部落暗通款曲,就在戚远山兵力被调走后不出三月,鞑靼铁骑绕开燕回关,突袭了兵力空虚的虎牢关,长驱直入,屠城三座,百姓死伤十数万!

前世的她,早已不问朝政,对这份奏折只是略有耳闻,并未放在心上。正是这份疏忽,成了大周国力由盛转衰的第一个转折点。戚远山因守土不力被问罪,严嵩却借着“调度有方”、“力保燕回关不失”的功劳,步步高升,从此权柄日重,再无人可以制衡。

这一世,她绝不会让这惨剧重演!

“皇帝……准了?”沈无忧的声音听不出喜怒。

陈珪小心翼翼地抬头看了她一眼,道:“陛下的意思,是准了。只等今日寿宴过后,便下旨盖印。”

“知道了。”沈无忧缓缓闭上眼,“你退下吧。”

陈珪如蒙大赦,躬身告退。

待他走后,苏心一边为沈无忧簪上一支赤金点翠的凤凰步摇,一边轻声道:“娘娘,您怎么突然关心起朝政来了?陛下亲政后,您不是说,儿孙自有儿孙福,再不插手前朝之事了么?”

沈无忧睁开眼,看着镜中那个虽然苍老,但依旧威仪天成的自己,嘴角勾起一抹冰冷的弧度。

“儿孙若是有福,哀家自然乐得清闲。可若是他们自己不争气,要把这大好的江山拱手让人,哀家……说不得,只好再替他们掌几年的舵了。”

她的话语很轻,却带着一股不容置疑的决绝,让苏心听得心头一凛,不敢再多言。

巳时正,皇帝赵恒与皇后携手而至。

赵恒今年二十有五,生得一副好皮囊,龙行虎步,颇有几分威严。他一进门,便满脸孺慕之情地跪下磕头:“孙儿恭请皇祖母圣安,祝皇祖母福寿康宁,与天同寿!”

“起来吧,都是一家人,何必行此大礼。”沈无忧的语气温和,却并未像往常一样急着去扶他。

她静静地坐在凤座上,审视着自己这个孙儿。前世的记忆中,赵恒并非昏聩之君,他聪明,也曾有过励精图治的雄心。只可惜,他耳根子太软,心性不够坚定,又太过重情。严嵩正是抓住了他这个弱点,以“师生之情”为引,步步为营,最终将他彻底架空,变成了一个盖印的傀儡。

“皇祖母今日气色真好。”赵恒起身后,笑着说道,“孙儿听闻,您昨夜睡得安稳,便也放心了。”

“人老了,睡得再好,也只是混日子罢了。”沈无忧端起参茶,轻轻吹了吹浮沫,话锋一转,看似随意地问道,“听说,礼部严侍郎上了个固边防的折子?”

赵恒的笑容微微一滞,显然没想到她会问这个。他下意识地看了一眼身边的陈珪,见陈珪垂着头不敢言语,才答道:“是。严爱卿深谋远虑,言说北境防务不可不察,孙儿觉得甚是有理,正准备采纳。”

“哦?说来听听。”沈无忧呷了口茶,眼皮都未曾抬一下。

赵恒便将严嵩的提议简明扼要地说了一遍,言语间颇为赞赏,显然是对此策深信不疑。

他说完,殿内一片寂静。

沈无忧将茶杯缓缓放回小几上,发出一声清脆的轻响。

她抬起眼,目光如炬,直视着赵恒:“调虎牢关的兵,去守燕回关?”

“是。”赵恒被她看得有些不自在,“皇祖母,此举可万无一失……”

“万无一失?”沈无忧冷笑一声,打断了他的话,“皇帝,哀家问你,你可知兵者,诡道也?严嵩是神仙吗?他如何能未卜先知,断定鞑靼人一定会主攻燕回关,而非他处?”

赵恒被问得一噎,辩解道:“严爱卿分析过,燕回关地势险要,乃入关咽喉,历来是兵家必争之地……”

“那虎牢关就不是咽喉了?”沈无忧的声音陡然拔高,带着一股久违的、令人心悸的威压,“戚远山在虎牢关驻守十年,鞑靼人十年不敢南下牧马,靠的是什么?靠的是他麾下那五万百战精兵!如今你一纸调令,抽走他三万主力,虎牢关防务空虚,若鞑靼人绕道来攻,你让戚远山拿什么去挡?拿他的人头去挡吗?”

这一番话,如平地惊雷,炸得赵恒脸色发白,额上渗出冷汗。

他从未见过如此疾言厉色的皇祖母。自他亲政以来,皇祖母一直慈爱温和,不问政事,今日这是怎么了?

“皇祖母息怒,”赵恒连忙躬身,“孙儿……孙儿思虑不周。只是严爱卿也是一片为国之心……”

“为国之心?”沈无忧缓缓站起身,一步步走到他面前,满头银发在晨光中散发着迫人的寒芒,“他的心,是为国,还是为他自己的私囊,你当真看不清吗?调兵三万,行程千里,途中的粮草、军械、马匹、饷银,哪一样不是天文数字?这笔钱,从户部拨出去,有几成能真正送到前线将士的手中?又有几成,会落入某些人的口袋里?”

“皇帝!你坐在这龙椅上,看到的是奏折上的太平文章,可哀家看到的,是边关将士的累累白骨,是流离失所的万千百姓!”

赵恒被她训得头都抬不起来,嘴唇翕动,却一个字也说不出来。

沈无忧看着他这副模样,心中既有怒其不争,又有一丝怜悯。她放缓了语气,声音里带着一丝疲惫:“哀家老了,本不想再管这些事。但大周的江山,是太祖皇帝一刀一枪打下来的,不能败在你们手里。”

她顿了顿,一字一句地说道,声音清晰地传遍了慈宁宫的每一个角落。

“传哀家懿旨,严嵩所谓边防之策,乃纸上谈兵,祸国殃民,即刻驳回。从今日起,凡兵部、户部三品以上官员调动,及所有边防军务奏章,皆需送至慈宁宫,由哀家与皇帝共同审阅。”

“在皇帝能真正亲贤臣、远小人之前,这大周的舵,哀家替你再掌几年!”